こんにちは、Yotchanです。

本日はBlu-rayディスクを読み込めるドライブがなかったのでPioneerのBDR-XD07BKを購入した話をしたいと思います。

Windows 11とmacOS Montereyでの動作を確認しています。

MacでBlu-rayを再生できるソフトが付属した外付けドライブは存在しない

今までBlu-rayディスクを購入する機会がなかったので知りませんでしたがMac対応の再生ソフトが付属している外付けBlu-rayドライブがないので商品選びに非常に苦労しました。

Win/Mac両対応(MacでBlu-rayが再生できるソフトがついているとは言ってない)という製品しか市場には存在しませんのでMacユーザーには厳しい世界です。

AppleはmacOS標準のDVDプレイヤーで未だにBlu-rayディスクのサポートをしていないので基本的にMacユーザーは有料ソフトを購入せねばコンテンツの再生ができないのが現状です。

外付けドライブメーカーからするとMacでのBlu-ray再生ソフトを用意することはWindowsのユーザー数とMacユーザー数を比較すると費用対効果に乏しいので現実的ではないのかもしれません。

パイオニア BDR-XD07BKを購入した理由

macOSに対応したBlu-ray再生ソフトが付属した外付けドライブがない時点でもはや何を買っても構わない心境で選んだのはPioneerのBDR-XD07でした。

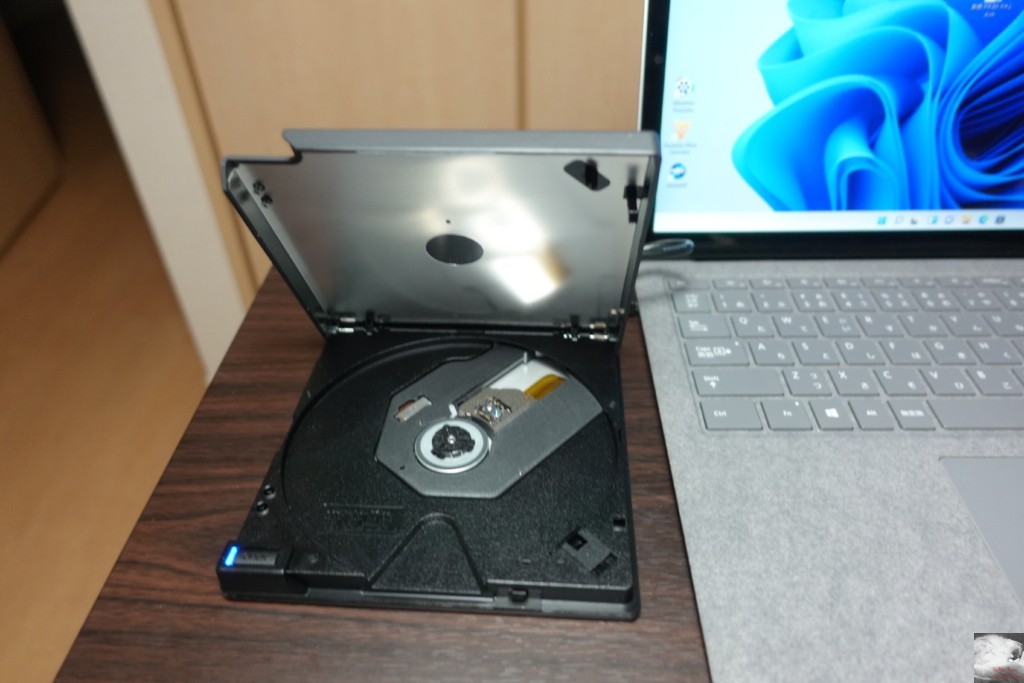

この製品にした決め手はクラムシェル筐体を採用している製品でメジャーなメーカーがPioneerしかなかったからです。

また、Amazonのレビューによると他メーカーのドライブで読み込めなかったディスクがPioneerの製品では読み込めたといった評価が何件かあったことも購入した理由の一つです。

安価な製品ではBlu-ray対応と謳っていながら対応していないケースもあるようなので最低でも8000円以上の製品を購入候補の目安の一つとしても良いかもしれません。

開封の儀

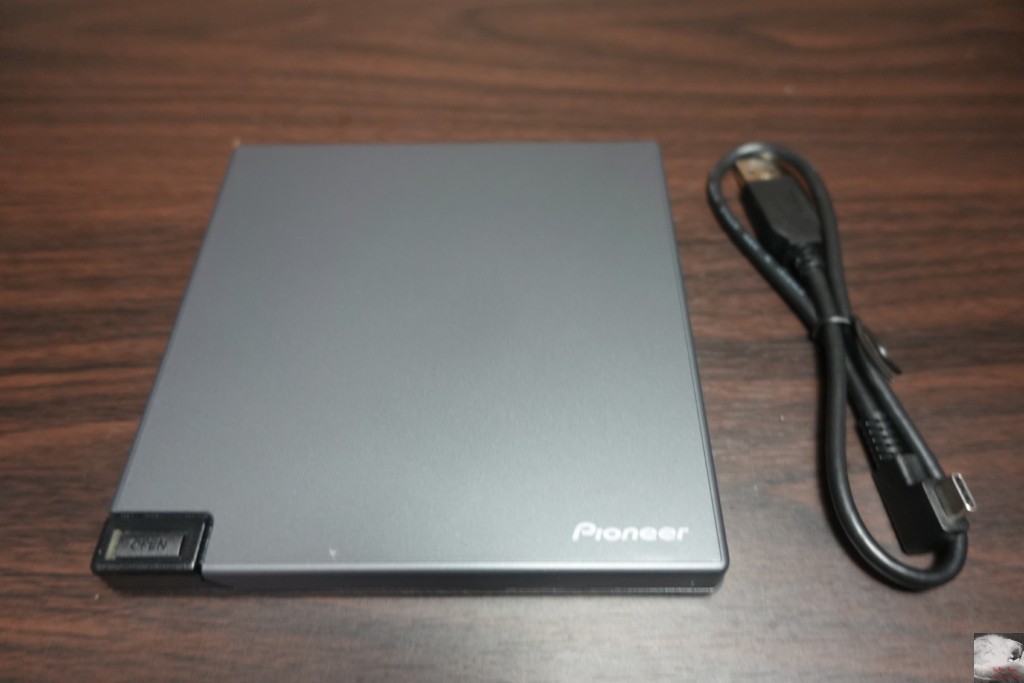

BDR-XD07のパッケージ同梱品は非常にシンプルで本体とUSB-C to AケーブルとWindows向けBlu-ray再生ソフトのプロダクトキーが記された取扱説明書が入っているのみでした。

BDR-XD07側の端子はUSB-CなのでMacBookや最近のWindows ラップトップとの接続は別途USB-C to Cケーブルを用意して行うとケーブルの配線がスッキリするので便利です。

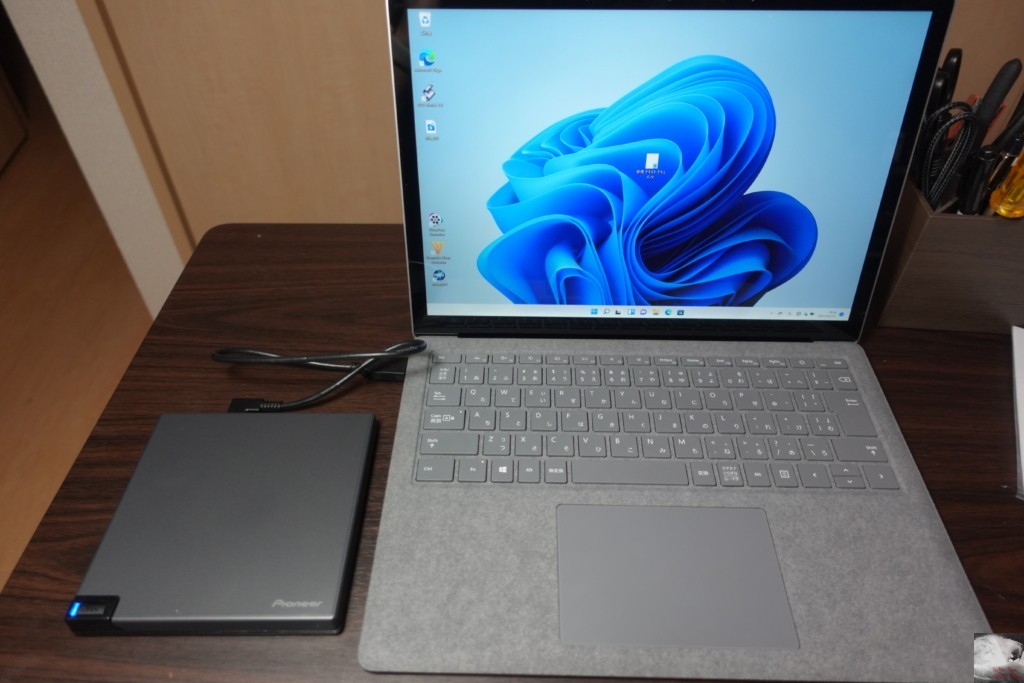

Windows 11にてBlu-rayの読み込みを確認

私がBlu-rayドライブを購入した動機はパソコンでBlu-rayディスクを直接再生することではなく、MKV形式でリッピングしてFFmegでMP4に変換後にMacに移動してコンテンツを空間オーディオで視聴するためです。

そのため、まずは付属の再生ソフトのインストールは行わずにMakeMKVからBlu-rayディスクを認識することを確認しました。

ドライブを開いてBlu-rayディスクを挿入後、正常に認識してリッピングも問題なく完了することができました。

変換したMP4ファイルの品質にも問題はなく機能面には何も不満はありません。

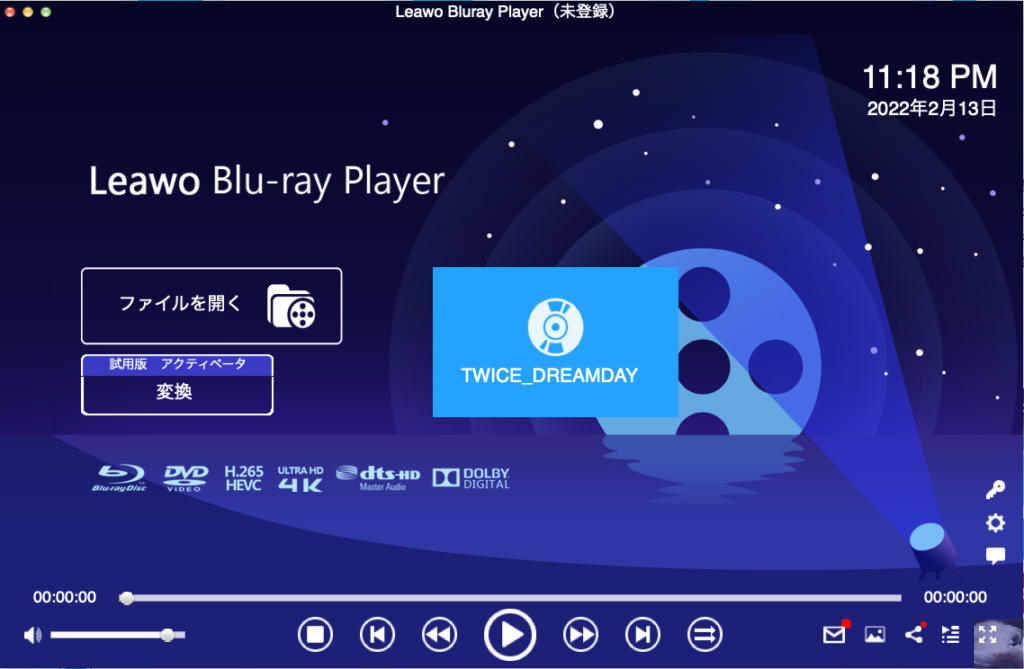

macOS MontereyでもBlu-rayの読み込みを確認

Windows 11だけでなくM1 MacBook Airでもこのドライブが動作することを確認しました。

leawo blu-ray player for Macの無料使用版にてTWICEのBlu-rayディスクが再生できているのでBlu-rayの再生ソフトさえ用意すればBDR-XD07はMacでも機能することは確実です。

しかし、leawo blu-ray player for Macが無料版だからか音声に乱れがあったのでMacで直接Blu-rayを視聴したいのであれば課金する必要があるのかもしれません。

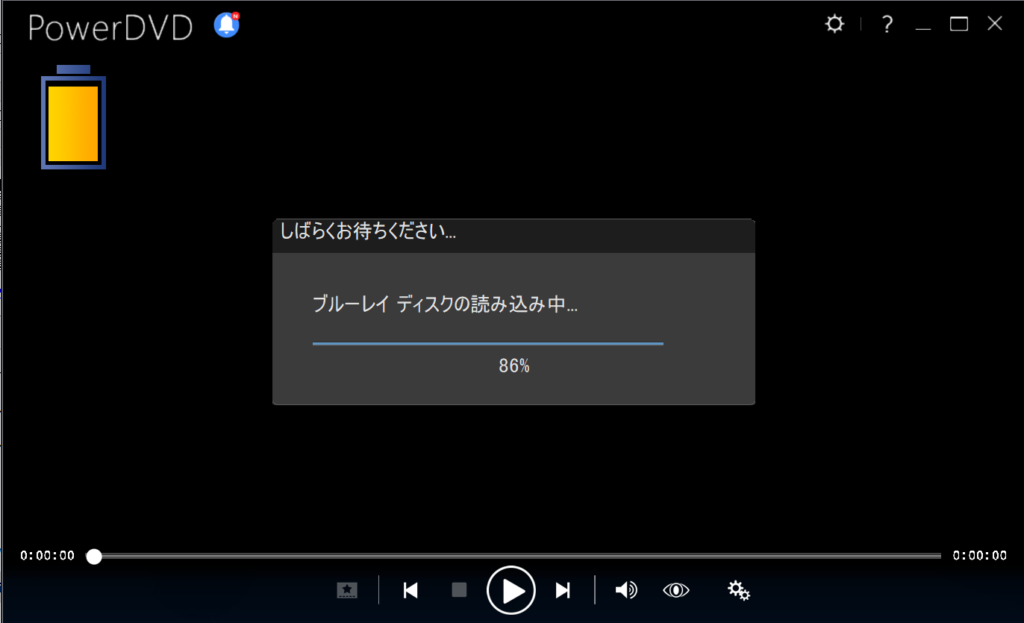

付属のWindows用ソフトでBlu-rayの再生を確認

BDR-XD07に付帯しているWindows用の動画再生ソフトCyberlink Power DVD 14ではパソコン上でBlu-rayディスクを直接再生することができました。

ディスクをドライブに挿入すると再生ボタンが表示されるので再生を押すと

読み込みが開始して完了後にコンテンツが再生されます。

Blu-rayを再生するという機能的にはこのソフトでも問題ないのでWindowsユーザーはこの製品を購入するだけで目的を達成することができると言えるでしょう。

MacでBlu-rayを再生する方法

- 有料のBlu-ray再生ソフトを購入する

- WindowsマシンでMP4などに変換する

- Parallels等の仮想デスクトップにWindowsを導入する

MacユーザーにとってBlu-rayディスクの再生が面倒であることは先述の通りです。

そこで、MacでBlu-rayを再生する方法を何点か思いついたものを最後に紹介したいと思います。

1点目のMac用の有料ソフトを購入することについてはそのままなので割愛するとして残りの2点について触れてみます。

WindowsでBlu-rayをMacで再生可能なフォーマットに変換する

Mac以外にWindowsを所有している人はMKV→MP4のようにMacでも無料で再生できるコーデックに変換してからMacで再生するという方法が選択肢になり得ます。

この方法であればBlu-rayの画質を劣化させることなくMP4に変換できるので現実的な手法であると言えるでしょう。

画質が劣化しない分MP4のファイルが数十GBになる点がネックではありますが動画再生ソフトへ課金することは避けることができます。

*TWICEのライブBlu-rayをMP4に変換したら27GBでした。

Macの仮想デスクトップ上にWindowsをインストールして付属ソフトウェアを利用する

Windowsマシンを他に持っていない人はParallels等の仮想デスクトップソフトを利用してMac上にWindowsをインストールすることでBlu-rayドライブに付属している再生ソフトを使用するという手段もあります。

この方法は有料のBlu-ray再生ソフトを購入するよりもMacの汎用性を高めることができるのでオススメな方法ではありますがARM版のWindowsしか導入することができないApple Silicon搭載のMacでは推奨できません。

Intelチップを搭載しているMacユーザの方は検討してみてはいかがでしょうか。

合わせて読みたい記事

コメント